Православный календарь

Святой Монастырский Остров на Днепре

Первое упоминание о Монастырском острове, расположенном на стремнине Днепра, чуть выше знаменитых Днепровских порогов, встречается в славянских летописях конца первого тысячелетия. Предание закрепило за островом славу колыбели древнерусского христианства.

Первое упоминание о Монастырском острове, расположенном на стремнине Днепра, чуть выше знаменитых Днепровских порогов, встречается в славянских летописях конца первого тысячелетия. Предание закрепило за островом славу колыбели древнерусского христианства.

В те времена Днепр, а вернее - Борисфен, как называли великую реку греки, катил свои быстрые волны через пустынные равнины. Остров заметно выдавался из воды неприступными скалистыми берегами на севере, а на юге - плавно спускался к реке. По преданию в I веке по этой земле ступала нога святого апостола Андрея Первозванного, который, проповедуя Христа в доставшемся ему уделе, включающем славянские земли, выехал из Херсонеса в Киев. Но по причине бурного и опасного плавания вынужден был остановиться на обширнейшем каменистом острове. Красота острова поразила Апостола, и он водрузил крест, как знамя победы и торжества христианства над язычеством, устроил жертвенник и молился об озарении страны Светом Христовым. С того времени остров сделался памятным и заветным для всех боголюбцев, стал предметом священного чествования и благоговейного воспоминания для окрестных жителей. А досточтимое имя святого Андрея Первозванного сроднилось с местностью, освятилось в памяти и в устах народа, переходило из века в век, как имя небесного покровителя страны нашей. Известно, что в конце XVI и в XVII веке многие из православных, поступая в казачество, оставляли прежние имена и принимали имя святого Андрея. В конце XVII и в XVIII веке многие шанцы и слободы у запорожских казаков именовались Первозвановскими, в некоторых слободах церкви были посвящены имени и памяти святого Андрея Первозванного, в городе Екатеринославе в 1790 году, почти со времени основания его, одна из улиц была названа Первозвановской.

"Монастырский остров" 2009 г.

"Святой Монастырский Остров на Днепре" 2001 г.

Около 260 года по P.X. в этой местности появились готфы, переселившиеся сюда из поморья Балтийского. Народ мужественный и воинственный, они усердно заселяли край, приводя с собой множество пленников - славян, в том числе священников и клириков. Число пленных христиан-славян из года в год увеличивалось. Причем, победители-готфы ничем не стесняли своих пленников, а природа щедро вознаграждала все труды их, давая все необходимое для жизни с избытком. Славяне в среде язычников открыто исповедовали христианскую веру, часто посещали святой остров на Днепре и благоговейно молились на месте богоугодных подвигов святого Андрея Первозванного. Они ознакомили своих победителей с истинами и богослужением христианской церкви, привыкших к грабежу и жестокости научили кротости и благочестию и, просветив святым крещением, сделали многих из них ревностными христианами. На основании местных данных, известно, что в 350 году на святом днепровском острове уже был молитвенный дом, возможно, что стоял он там, где святой Апостол водрузил крест. После мученической кончины святого Саввы Готфского в 372 году многие из его учеников и последователей скрываясь от гонителей, бежали из Готфии в Каппадокию, а другие нашли себе тихий и спокойный приют на Святом острове. В конце V - начале VI века северные берега Азовского и Черного морей и верхнюю оконечность Тавриды заняли болгары и угры. Под их защитой и охраной множество славян из других христианских стран перешло в Тавриду, а многие стали обживать днепровские берега. С этого времени в пределах границ будущей Екатеринославской губернии славяне стали преобладающими в народонаселении, а православная христианская вера стала господствующей. История хранит удивительные примеры, когда святая жизнь, богоугодные дела и молитвенные подвиги христиан привлекали другие народы, и они, поселившись рядом со славянами, принимали веру христианскую. С начала IX века оживились отношения православных славян, живших по берегам Днепра, с константинопольскими греками и южными славянами.

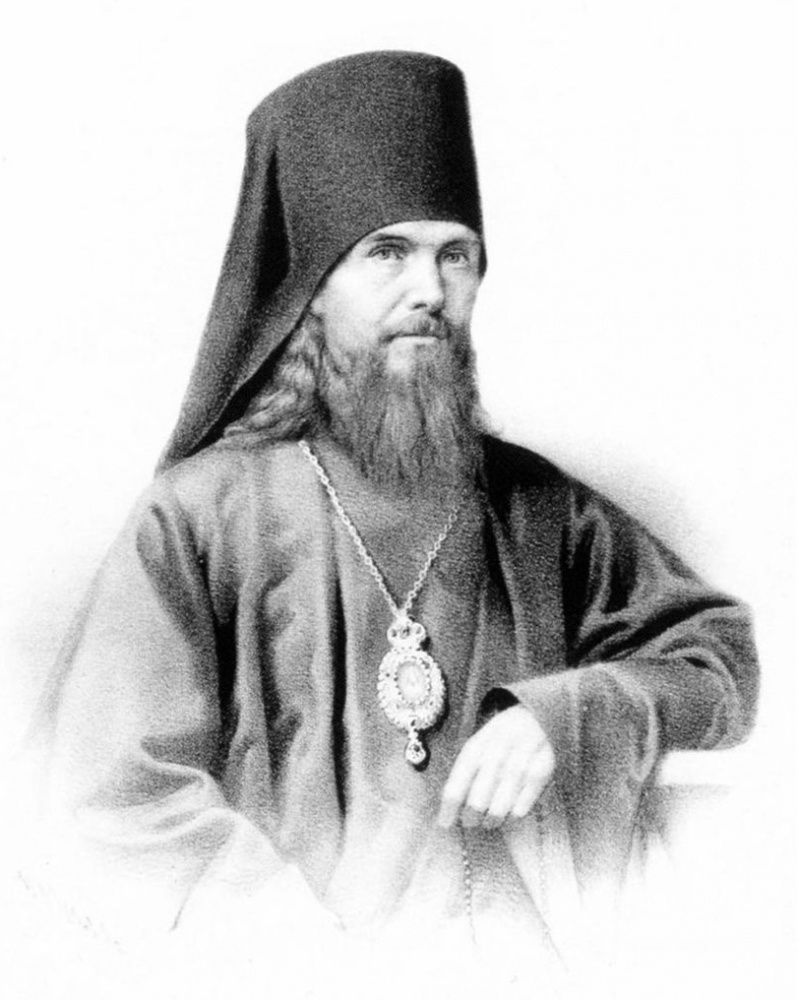

По свидетельству историка Екатеринославской епархии Епископа Феодосия (Макаревского), многие века остров был перепутьем при всех путешествиях людей по разным целям с севера на юг. Варяги, пробивавшие путь в «греки», находили здесь приют, чинили свои челны, украшенные статуями идолов и морских чудовищ. Многочисленные княжеские дружины, а еще чаще торговые караваны ходили по Днепру и Черному морю. Во время плавания они постоянно останавливались для временного отдыха на Святом днепровском острове, который стал местом паломничества и прибежища православных христиан. Путники останавливались не только для отдыха, но и для молитвы перед преодолением грозных днепровских порогов.

Неудивительно поэтому, что в X, а особенно в XI и в XII веках многие влиятельные и дальновидные русские люди обращали внимание на то, как защитить и укрепить местность днепровского острова, поэтому строительство огражденных церквиц и нахождение при них постоянных молитвенников и богомольцев становится очевидным.

В 870 году с русскими купцами выехали из Константинополя в Киев несколько греческих монахов. Достигнув острова на Днепре, они пленились рассказами о святости этой земли, красивыми видами и богатой природой, полюбили этот святой остров и избрали его для себя местом молитвенных подвигов и остались здесь на всегдашнее жительство со всем тем богатством и со всеми святынями, которые имели при себе. Как говорит предание, вскоре они возвели здесь деревянную крепость-монастырь - и остров стал именоваться Монастырским.

Одна из памятных вех в истории острова - посещение святой земли княгиней Ольгой. В 954 году в сопровождении византийского епископа Григория благочестивая и набожная княгиня, принявшая христианство, направлялась в Царьград. Буря заставила путников надолго остановиться на острове. Приют им дали монахи. Епископ Григорий с их помощью и помощью самарских рыбаков в честь спасения соорудил церквицу и совершал в ней богослужения.

В 972 году на битву с печенегами здесь проходил князь Святослав Игоревич с дружиной. В период крещения Руси в 988 году на Монастырском острове останавливался великий князь Владимир, шествовавший с дружиной в поход на Херсонес. Самарские рыболовы, готовившие трапезу для князя, рассказали ему об истории острова.

В 1152 князь Мстислав Изяславович остановил на острове дружину, чтобы дать ей отдых после боя с половцами.

Много крови человеческой пролито на этих берегах.

В середине XIII века для обитателей здешних мест настали черные времена. Татарское иго, кровавой волной затопившее русскую землю, не пощадило и святой остров. Весной 1240 года, после разгрома русских войск на реке Калке, монголо-татарские орды прошлись по христианским святыням. Оборонявшая обитель братия пала под стрелами и саблями воинов хана Батыя. Татары разрушили монастырь, предали огню и запустению и отправились далее по Днепру в богатый стольный град Киев.

Некоторые историки свидетельствуют, что в начале XV века монастырь был отстроен, но просуществовал недолго - всего два десятилетия.

Возрождение острова связано с историей украинского казачества. В середине XVI века это место становится главным опорным пунктом запорожцев и стрельцов против набегов татар. Тому послужило удачное его расположение между двумя знаменитыми переправами Кадацкой и Путилово-Таволжанской, которыми часто пользовались татары для набегов на левобережную Украину. Запорожцы вернули святую землю церкви: в 1747 году полковник Самарской паланки Кирилл Красовский отдал остров Самарскому Пустынно-Николаевскому монастырю. Так история Монастырского острова впервые соприкоснулась с именем Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, почитаемого в народе Николая Угодника. Запорожцы не только возвратили остров церкви, но и охраняли его от порубок деревьев и опустошения. Обыватели не страшась Божьего гнева вырубали не только простое, но и родящее дерево: грушу и яблоню, чем совсем опустошили остров. В 1765 году о том был издан специальный указ атамана Петра Калнышевского: «Писарю-есаулу Кадацкой паланки подтверждаем, чтобы на том острове Монастырском далее дерева не только родящего, но и никакого рублено и опустошаемо не было для общей наперед пользы».

Но недолго прослужила святая земля новой обители. После упразднения Запорожской Сечи Екатерина II щедро раздаривала казацкие земли вельможам и фаворитам. Монастырский остров в числе других прибрежных земель отошел князю Прозоровскому. Правда, в начале строительства Екатеринослава, будущего Днепропетровска, здесь планировали устроить Университет с Академией искусств и ботаническим садом. Но все осталось в чертежах. Через 11 лет эта земля перешла в лесное ведомство, а с 1825 года снова стала частным владением. Каждый новый хозяин давал древнему острову свое название. Был он и Рябининским, и Буряковским, и Богомоловским. Одно время закрепилось за ним название Змеиного, по причине большого числа ужей и гадюк. Бывало, прежде чем косить траву, крестьяне палками выбивали там «ползучее племя».

Но недолго прослужила святая земля новой обители. После упразднения Запорожской Сечи Екатерина II щедро раздаривала казацкие земли вельможам и фаворитам. Монастырский остров в числе других прибрежных земель отошел князю Прозоровскому. Правда, в начале строительства Екатеринослава, будущего Днепропетровска, здесь планировали устроить Университет с Академией искусств и ботаническим садом. Но все осталось в чертежах. Через 11 лет эта земля перешла в лесное ведомство, а с 1825 года снова стала частным владением. Каждый новый хозяин давал древнему острову свое название. Был он и Рябининским, и Буряковским, и Богомоловским. Одно время закрепилось за ним название Змеиного, по причине большого числа ужей и гадюк. Бывало, прежде чем косить траву, крестьяне палками выбивали там «ползучее племя».

Территория острова отошла к городскому парку имени Шевченко. В 1959 году по проекту скульптора Знобы и архитектора Ветвицкого в его высшей точке установили памятник Кобзарю - Тарасу Шевченко.

Территория острова отошла к городскому парку имени Шевченко. В 1959 году по проекту скульптора Знобы и архитектора Ветвицкого в его высшей точке установили памятник Кобзарю - Тарасу Шевченко.

Постепенно остров превращался в зону отдыха горожан. Здесь установили аттракционы, отвели место под пляж и зоопарк, открыли многочисленные водноспортивные клубы. Казалось, ничто не напоминало о славном и святом прошлом этой земли, и память о подвижниках прошлого навеки стерлась со страниц истории. Но, видно, не таков был промысел Божий о святыне. И, спустя XII веков, земля Монастырского острова освятилась рождением храма.

Возвращение былой славы

Настоятель храма «Иверской» иконы Божьей Матери протоиерей Николай Несправа вспоминает: «Ко мне пришел раб Божий Геннадий Салякин, в жизни которого произошло важное событие. И во Славу Божию чистое, доброе сердце решило сотворить что-то важное, прекрасное. И родилась идея - на острове, который когда-то назывался Монастырским, водрузить крест в память о подвигах византийских монахов. Эту идею поддержал и благословил ныне покойный, правящий архиерей епископ Кронид (Мищенко). Воодушевленные ревностью, подкрепленные благословением и благодатью Божией, Геннадий и его сподвижница, тоже ныне покойная, принялись за труды. Насколько мог, я помогал им в этом добром богоугодном деле. И незадолго до праздника Воздвижения Креста Господня крест был водружен. Это событие произошло весной 1994 года».

Настоятель храма «Иверской» иконы Божьей Матери протоиерей Николай Несправа вспоминает: «Ко мне пришел раб Божий Геннадий Салякин, в жизни которого произошло важное событие. И во Славу Божию чистое, доброе сердце решило сотворить что-то важное, прекрасное. И родилась идея - на острове, который когда-то назывался Монастырским, водрузить крест в память о подвигах византийских монахов. Эту идею поддержал и благословил ныне покойный, правящий архиерей епископ Кронид (Мищенко). Воодушевленные ревностью, подкрепленные благословением и благодатью Божией, Геннадий и его сподвижница, тоже ныне покойная, принялись за труды. Насколько мог, я помогал им в этом добром богоугодном деле. И незадолго до праздника Воздвижения Креста Господня крест был водружен. Это событие произошло весной 1994 года».

На гранитной плите, расположенной у подножия креста высечены слова: «Свет людям - монашествующие, Свет монашествующим - Ангелы. Византийским инокам - просветителям Руси VI в.»

Водружение креста, как символа христианства, стало первой ступенькой на пути возвращения Монастырскому острову славы святой земли. Впереди же было главное - это благословенное место должно вновь освятиться воздвижением храма Господня. 28 октября 1996 года по благословению архиепископа Иринея на Монастырском острове была зарегистрирована православная община. Община начала свою деятельность и новые подвижники, имена которых когда-нибудь станут достоянием истории православия, не оставляли усилий для претворения в жизнь заветной мечты. Их обращения к властям, хождения по инстанциям, публикации в газетах и, конечно же, усердные молитвы дали плоды. Решение о строительстве храма на острове было принято, и начались поиски подходящего места, где на древней православной земле должна была вознестись куполом в небо новая святыня.

Водружение креста, как символа христианства, стало первой ступенькой на пути возвращения Монастырскому острову славы святой земли. Впереди же было главное - это благословенное место должно вновь освятиться воздвижением храма Господня. 28 октября 1996 года по благословению архиепископа Иринея на Монастырском острове была зарегистрирована православная община. Община начала свою деятельность и новые подвижники, имена которых когда-нибудь станут достоянием истории православия, не оставляли усилий для претворения в жизнь заветной мечты. Их обращения к властям, хождения по инстанциям, публикации в газетах и, конечно же, усердные молитвы дали плоды. Решение о строительстве храма на острове было принято, и начались поиски подходящего места, где на древней православной земле должна была вознестись куполом в небо новая святыня.

Возглавить строительство было поручено настоятелю общины протоиерею Игорю Собко. Он вспоминает: «Изначально было предложено построить храм возле водруженного креста. Казалось бы, место высокое и благоприятное. Но градсовет, который неоднократно выезжал на место, единодушно заявлял, что это место не подходит. Желание начать строительство у нас было огромное, и мы в очередной приезд комиссии в отчаянии говорили: «Укажите место, где должен быть храм!» Члены совета удалились, походили по острову, наверное, помолились, спустились к Днепру и указали место, где может находиться храм. Сам Господь указал место своего храма, и сегодня храм Святителя Николая - это воистину жемчужина Монастырского острова».

Когда, наконец, место для строительства было выбрано, община Свято-Николаевского храма объявила конкурс на проект храма. В нем приняло участие 5 творческих коллективов. При подведении итогов I место и право разрабатывать проект храма получил днепропетровский архитектор Игорь Саенко.

Когда, наконец, место для строительства было выбрано, община Свято-Николаевского храма объявила конкурс на проект храма. В нем приняло участие 5 творческих коллективов. При подведении итогов I место и право разрабатывать проект храма получил днепропетровский архитектор Игорь Саенко.

Сначала по традиции освятили место и торжественно заложили первый камень. Это событие отмечали как большой городской праздник. Архиепископ Ириней (Середний), возглавлявший богослужение, сказал: «На этой земле молились подвижники благочестия, но их имена сокрыты от нас, недостойных. Но мы стоим на этой земле с верой, что Господь примет нашу молитву и сегодня благословит это скромное строительство, которое увековечит память первых миссионеров-подвижников».

Новую святыню на Монастырском острове строили два года - в северной оконечности острова возникло сооружение, архитектура которого вызывает ассоциации с храмовым зодчеством древней Руси.

Архитектор Игорь Саенко подтверждает это: «Как и древнерусские храмы, часовня проста и компакта в плане. Ее прообразом послужил храм Святого Духа в Троице-Сергиевой Лавре. Храм сделан в древнерусских традициях. Мы постарались подчеркнуть корни и духовность, которая присуща православной архитектуре и нашему региону».

Строительство храма получило еще одно благословение Господне. В 1997 году в восстановленный храм Христа Спасителя в Москве было решено доставить икону Святителя Николая, написанную в итальянском городе Бари, где покоятся мощи святого. Икону везли в Россию через города Украины, останавливаясь в храмах и монастырях для того, чтобы люди могли поклониться святыне. По воле Божией образ святителя Николая посетил и Днепропетровск, засвидетельствовав символическое благословение Чудотворца храму, строящемуся в его честь.

Строительство храма получило еще одно благословение Господне. В 1997 году в восстановленный храм Христа Спасителя в Москве было решено доставить икону Святителя Николая, написанную в итальянском городе Бари, где покоятся мощи святого. Икону везли в Россию через города Украины, останавливаясь в храмах и монастырях для того, чтобы люди могли поклониться святыне. По воле Божией образ святителя Николая посетил и Днепропетровск, засвидетельствовав символическое благословение Чудотворца храму, строящемуся в его честь.

С 19 февраля 1999 года настоятелем храма был назначен протоиерей Михаил Кривошеев, ныне архимандрит Мефодий. А 22 мая 1999 года, в праздник святителя Николая, в еще не расписанном храме служили первую Божественную литургию.

Торжественное открытие храма состоялось 25 октября 1999 года. На празднике среди высоких гостей присутствовал и Президент Украины Л.Д. Кучма. Через пять дней - 30 октября храм был освящен Его Высокопреосвященством архиепископом Днепропетровским и Павлоградским Иринеем.

Несколько лет с 2000 года в храме размещалась редакция официального печатного издания Днепропетровской епархии - «Днепропетровские епархиальные ведомости».

21 ноября 2001 года у храма была установлена временная звонница с семью колоколами. Но уже 19 декабря 2004 года в престольный праздник пятилетнего юбилея храма митрополит Ириней освятил новопостроенную колокольню и первым, вместе с мэром города Иваном Ивановичем Куличенко, зазвонил в колокола.

В храме находится чтимая икона святителя Николая, изготовленная по ходатайству правящего архиерея.

Весомую роль играет Никольский храм на Монастырском острове в возрождении Православия на Днепропетровщине. С 2000 года община является организатором Архиерейской Рождественской елки, а с 2004 - Всеукраинского Пасхального фестиваля.

Отличительной особенностью прихода являются дети, которые тесно связаны с его повседневной и праздничной жизнью. Ежегодно в день памяти святых Кирилла и Мефодия, славянских просветителей под своими сводами храм собирает сотни детей воскресных и городских школ при праздновании Дня славянской письменности и культуры.

В настоящее время приход имеет свое подворье.

На исходе второго тысячелетия по Рождестве Христовом острову вернули первое историческое имя - теперь он снова стал называться Монастырским. Монастыря здесь нет, но храм уже действует, и новые молитвенники, прихожане и паломники могут только догадываться о том, какое будущее назначено Богом этому месту. Может быть, когда-нибудь здесь будет воздвигнута новая обитель...

Мы надеемся на Ваше участие и поддержку.

С Вашей помощью мы сможем сделать больше!

|

Для этого введите в окошке нужную сумму (в рублях) и нажмите на кнопку, для выбора способа пожертвования (с помощью карты, мобильного телефона или яндекс кошелька).

Далее нажмите кнопку пожертвовать и следуя инструкциям и совершите платеж. |

СПАСИ ВАС ГОСПОДИ!

|

|

Неделя 8-я по Пятидесятнице(Мф. 14, 14-22) |

Неделя восьмая по Пятидесятнице(1 Кор. 1,10-18)

|

Пять тысяч мужчин, кроме женщин и детей, стало быть более десяти тысяч человек, слушали учение Христа Спасителя, слушали целый день и с таким наслаждением питались нетленной пищей, что забыли о вещественной. Может быть, люди еще нескоро вспомнили бы об этой необходимой потребности, если бы не напомнили о том Спасителю Его ученики. Пять тысяч мужчин, кроме женщин и детей, стало быть более десяти тысяч человек, слушали учение Христа Спасителя, слушали целый день и с таким наслаждением питались нетленной пищей, что забыли о вещественной. Может быть, люди еще нескоро вспомнили бы об этой необходимой потребности, если бы не напомнили о том Спасителю Его ученики.Ученики подошли ко Христу и сказали: "Место здесь пустое, а время позднее; отпусти народы, чтобы они в соседних городах и селах купили себе хлеба". "Вы дайте им есть",—ответил Господь. Но что было дать, если у всех присутствующих оказалось только пять хлебов и две рыбы? Несмотря на такое малое количество, Христос велел найденное подать Ему и, воззрев на небо, благословил, преломил и дал ученикам, ученики стали раздавать народу. И дивное дело—ели все и насытились, и даже оказался остаток: собрано двенадцать коробов кусков, как бы в доказательство, что не в воображении было все случившееся, а на самом деле (Мф.14,14-21). ... Читать дальше »

Категория:

Проповеди Блаженнейшего митрополита Владимира

|

Просмотров:

1253

|

|

Дата:

20.07.2018

|

Комментарии (0)

|

|

|

Казалось бы, все, что нужно делать христианам, общеизвестно и давно описано в Евангелии — из которого хотя бы Нагорная проповедь Христа так или иначе знакома большинству из нас. Казалось бы, все, что нужно делать христианам, общеизвестно и давно описано в Евангелии — из которого хотя бы Нагорная проповедь Христа так или иначе знакома большинству из нас.Но гораздо меньше тех, кто знает, что Христос на Тайной Вечере дал христианам еще одно очень важное установление — совершать Таинство причащения. Что же это такое, и почему без этого Таинства христиане не мыслят своей жизни? Уже само звучание слов «Таинство причащения» говорит об их смысле — в этом Таинстве христиане становятся причастны чему-то. Но чему? Частью чего они отныне являются? ... Читать дальше » |

Когда издали смотришь сквозь туман, трудно бывает разобрать, что перед тобою; не знаешь даже, столп это или человек. Подойдешь ближе, видишь, что это — человек, но кто он такой, отличить невозможно. И только когда подойдешь вплотную, отчетливо видишь всe черты лица. С разумением правды Божией бывает то же самое. У нас у всех стелется перед глазами густой туман житейской неправды, и надо долго и пристально вглядываться, чтоб сквозь него различить ясно Божию истину. Одна и та же истина Божия издали и вблизи может показаться различною. Христос Спаситель видел ясно правду Божию полностию и показывал ее людям вблизи, а книжники и фарисеи видели ее издали, и им казалось, что Иисус Христос за правду Божию выдает что-то совсем иное. Они обвиняли Его, что Он будто бы изменяет закон Моисея, нарушает учение пророков.

...

Читать дальше » Когда издали смотришь сквозь туман, трудно бывает разобрать, что перед тобою; не знаешь даже, столп это или человек. Подойдешь ближе, видишь, что это — человек, но кто он такой, отличить невозможно. И только когда подойдешь вплотную, отчетливо видишь всe черты лица. С разумением правды Божией бывает то же самое. У нас у всех стелется перед глазами густой туман житейской неправды, и надо долго и пристально вглядываться, чтоб сквозь него различить ясно Божию истину. Одна и та же истина Божия издали и вблизи может показаться различною. Христос Спаситель видел ясно правду Божию полностию и показывал ее людям вблизи, а книжники и фарисеи видели ее издали, и им казалось, что Иисус Христос за правду Божию выдает что-то совсем иное. Они обвиняли Его, что Он будто бы изменяет закон Моисея, нарушает учение пророков.

...

Читать дальше »

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Слепой вере противоположна вера видящая. Какая же это? Вера видящая есть та, которая ясно видит, во что верует и почему верует. Ясное видение, во что верует, обнимает все содержание веры, — что Бог есть един по существу и троичен в Лицах, что Он весь мир сотворил словом Своим и о нем промышляет, и в целом и в частностях, что мы сотворены для лучшей жизни, но пали в прародителях и се томимся в изгнании, что беду сию мы сами на себя навели, но высвободиться из нее сами не имели возможности, почему воплотился Сын Божий и избавил нас от всего, чему подверглись мы вследствие падения, Своими страданиями, смертью, Воскресением, Вознесением на небеса и седением одесную Бога и Отца, что для того, чтобы каждый из нас мог стать причастным благ спасения, совершенного Господом, Дух Святой сошел на Апостолов и через них Церковь Святую основал на земле, в коей Церкви и пребывает,

Слепой вере противоположна вера видящая. Какая же это? Вера видящая есть та, которая ясно видит, во что верует и почему верует. Ясное видение, во что верует, обнимает все содержание веры, — что Бог есть един по существу и троичен в Лицах, что Он весь мир сотворил словом Своим и о нем промышляет, и в целом и в частностях, что мы сотворены для лучшей жизни, но пали в прародителях и се томимся в изгнании, что беду сию мы сами на себя навели, но высвободиться из нее сами не имели возможности, почему воплотился Сын Божий и избавил нас от всего, чему подверглись мы вследствие падения, Своими страданиями, смертью, Воскресением, Вознесением на небеса и седением одесную Бога и Отца, что для того, чтобы каждый из нас мог стать причастным благ спасения, совершенного Господом, Дух Святой сошел на Апостолов и через них Церковь Святую основал на земле, в коей Церкви и пребывает,  С целью возбудить ревность к духовной жизни Преподобный даёт образы угодников Божиих. «Совершенные отцы, - пишет святой Ефрем, - не изменяли своего правила» (1, 52). Живут они в дебрях, «как в спокойных ложницах»; горы и холмы для них - высокие стены; трапеза у них - дикие былья; питие - вода из ручьев. «Все двенадцать часов, которые во дни, идут у них на молитву Владыке их. Славословие, воспеваемое в горах и вертепах, есть благоприятная жертва, приносимая ими Богу. Они сами для себя иереи и врачуют наши болезни своими молитвами, потому что всегда они - наши молитвенники. Не мудрствуют они высоко, не домогаются первоседания. Их слава - смиренномудрие; они - подражатели Христу, обнищавшему ради нас бедных. Не дают они себе покоя в мире, потому что ждут упокоения там» (1, 227-228).

С целью возбудить ревность к духовной жизни Преподобный даёт образы угодников Божиих. «Совершенные отцы, - пишет святой Ефрем, - не изменяли своего правила» (1, 52). Живут они в дебрях, «как в спокойных ложницах»; горы и холмы для них - высокие стены; трапеза у них - дикие былья; питие - вода из ручьев. «Все двенадцать часов, которые во дни, идут у них на молитву Владыке их. Славословие, воспеваемое в горах и вертепах, есть благоприятная жертва, приносимая ими Богу. Они сами для себя иереи и врачуют наши болезни своими молитвами, потому что всегда они - наши молитвенники. Не мудрствуют они высоко, не домогаются первоседания. Их слава - смиренномудрие; они - подражатели Христу, обнищавшему ради нас бедных. Не дают они себе покоя в мире, потому что ждут упокоения там» (1, 227-228). Разъясняет иерей Валентин Макаров.

Разъясняет иерей Валентин Макаров. Почему пост не делает нас добрее? Что мы делаем не так? И зачем вообще нужен пост? Размышляет архимандрит Савва (Мажуко).

Почему пост не делает нас добрее? Что мы делаем не так? И зачем вообще нужен пост? Размышляет архимандрит Савва (Мажуко). Чаще всего о «свободе» говорят как о свободе в политическом смысле, свободе от тирании и угнетения со стороны других людей. Библия начинает рассказ о свободе на этом, наиболее простом, уровне.

Чаще всего о «свободе» говорят как о свободе в политическом смысле, свободе от тирании и угнетения со стороны других людей. Библия начинает рассказ о свободе на этом, наиболее простом, уровне. «Что поделать – такая судьба…», – то и дело сокрушенно повторяли люди, собравшиеся возле красивого лакированного гроба. В гробу лежал покойник, лицо которого было накрыто погребальным покрывалом. На столе возле гроба – икона, стакан воды с горбушкой хлеба поверх и фото молодого парня: широкая белозубая улыбка, развивающиеся на ветру кудри… Парень на фото опирался на ярко раскрашенный мотоцикл.

«Что поделать – такая судьба…», – то и дело сокрушенно повторяли люди, собравшиеся возле красивого лакированного гроба. В гробу лежал покойник, лицо которого было накрыто погребальным покрывалом. На столе возле гроба – икона, стакан воды с горбушкой хлеба поверх и фото молодого парня: широкая белозубая улыбка, развивающиеся на ветру кудри… Парень на фото опирался на ярко раскрашенный мотоцикл.